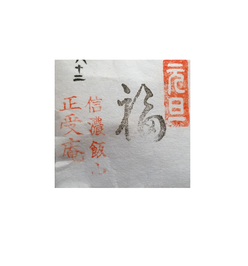

令 和 四 年 一 月

1. 年明ける

信州飯山にて

をちこちに除夜の鐘聴く寺の街

除夜の鐘この一打から年明ける

雪国の正月は、新年の祈りから始まります。お寺で除夜の鐘を突いたら、小さな福豆入りの福袋(5 x 5センチ)をもらいました(随分、昔の話ではありますが・・・)。新年は、良い年になりそうと、期待が膨らみました。

2. お神酒

初もうで大盛願ふお神酒かな

酒樽の栓抜き刹那神あらわる

地元の神社に、初詣に出かけ、お神酒をいただきました。女官のお姉さんに、大盛でお願いしますと言ったら、「ハイ ハイ」と、笑ってお神酒を注いでくれました。

3. 般若湯(お酒)

ひやく

きみとなら百歳まで共に般若湯

燗づけも父の手付きで独り酒

お酒は、人生を豊かにします。でも、休肝日が必要なことも重々理解しています。ドクターから、「健康とお酒のどちらが大事ですか?」と諭されたら、「今夜、お酒を飲みながらよく考えてみます」と、答えたら、やっぱり怒られるでしょうね。

4. 初 春

初春や四人の娘来たごとし

赤子笑みその輪広がる炬燵かな

正月飾りの花を買いに出かけ、花屋の店先に可憐で、華やかな花があるのを見つけ、買って帰りました。突然、わが家に四人の娘が来たようで、初春を寿ぎ、華やかで、嬉しい気分になりました。

5. 冬朝日

老犬にいのち学びて冬朝日

十年日記買いてわが歳数えけり

16年間、家族の一員として一緒に生活した老犬が亡くなりました。最後は、声も出ず、食事や水も飲まず、ただただうずくまるだけでした。われわれ人間に、生き物の最後とはこのような姿と、体現しているかのようでした。

二 月

1. 冬磯香

荒波や砕けて冬の磯香発つ

とき

閑かさや雪降りを聴く刻を聞く

水戸大洗には、平安時代に創建された歴史と由緒のある磯前神社があり、多くの人が参拝します。社殿へ向う長い急な石階段を下って海岸縁に立つと、海の波が砕けて冬の磯香がしました。

2. わが太陽

南天の小さき朱実はわが太陽

来ぬ人を待つ身や冬の庭の椅子

色彩の少ない冬の時期に、南天の鮮やかな朱実は太陽の輝きのように見えます。朝の出勤途中に、南天の朱実に出会うと、今日一日頑張ろうと元気づけられました。

3. 大 寒

大寒や太もも出して闊歩して

懐かしき人想いての雪見酒

暦上の大寒の日に、駅ホームを若い女性が太ももを出して闊歩していました。彼女は、きっと冷性ではないのだろうと、羨ましく思いました。

4. 波まかせ

冬鳥や波間に漂い春を待つ

波まかせ我も同じや浮世波

冬の湖に、おし鳥が波間に漂い、春を待っています。しばらく見ていたら、私もこの冬鳥と同じように、浮世を波まかせで生きているのに気づきました。

5. 煮干し

共食いと思いて喰らふ煮干しかな

帯外し閨に抱き入る新書かな

最近、干からびた煮干しに、とても親近感を覚えるようになりました。これは、きっと私と煮干しが「相身互い」の言葉で繋がっているからだろうと思います。

三 月

1. 春 光

雪晴やつらゝの先に春光見ゆ

娑婆の世は今日から春よ雪氷柱

暦の上では春になりましたが、依然として寒さが続きます。でも、太陽の日差しは日々少しずつ強まり、春の息吹が感じられます。春は、もうすぐそこまで来ています。

2. 春息吹

雪塊が腑抜けになりて春近し

春息吹眠る草木を揺り起こし

冬に猛威を振るった雪は、徐々にその勢いを弱め、頑強な姿であった雪塊も傾き始め、春が近いことを知らせます。春息吹は、草木に春の到来を知らせ、揺り起こしています。

3. 梅の花

老いてなほ少女の笑みや梅の花

枯木ぞと思えばどっこい新芽かな

還暦を過ぎ、中学校の旧友と会いました。昔の友人たちは、みな立派なお年寄りになっていました。その老いた顔の中に、中学生当時の少女の笑みを見つけ、嬉しくなりました。

4. 先取りの春

三か月先取り花屋春真っ盛り

春新芽みな太陽を目指し立つ

花屋では、三か月先取りの花々を店先に並べるそうです。まだ寒い日がありコートなどを手放せませんが、花屋の店先は花々が咲き並び、春真っ盛りです。

5.春野ゆく

花を見ん約を違えて友逝きぬ

編み笠と墨染の衣春野ゆく

私より十歳も若い友人(僧侶)が、難病で亡くなりました。お坊さんは、一般的に長命で、二人の年齢差から当然に私が先に鬼籍に入ると思い、私の葬儀の扱いを依頼していました。彼の遺影に向かって、「話をしたのと順番が違う」と、抗議をしました。

四 月

1. 木の芽雨

木の芽雨春の引き戸を開けにけり

春雨の静かなること曼荼羅似

木の芽雨が降る時期、草木は競い合うように新芽を出します。小学校の運動会で、「よ~いドン」の合図で、生徒が一斉に走り出すのに似ています。

2. 初の蝶

春来たを知らせて廻る初の蝶

土筆ん坊春の様子見地中から

今年、初めての蝶がわが家の小さな庭に飛んで来て、春になったことを知らせます。蝶は、忙しそうに飛び回り、挨拶もしないで隣の家の方に飛んでいきました。

3. 蕗の薹

日溜りの雪に顔出す蕗の薹

ふきのとう恋の味なり春の風

ふきのとうが、畦道の日溜りの雪の中に顔を出し始めました。ふきのとうは、長く、厳しい冬の時節が終わったことを知らせる、小さな春の塊です。

4. 艶めく

カーテンがひかり艶めき春来たる

新緑の薄き匂いに酔いにけり

レースのカーテンに日差しが当たり、艶めき耀いています。春の太陽の日差しは柔らかく、優しさに溢れ、わが家の猫も艶めかしい姿で昼寝をしています。春ですね。

5. 桜咲く

風騒ぎ花想いての二度寝かな

一本道突き当りには桜咲く

桜の季節は、こころ穏やかではありません。桜の開花予想が気になり、少し強い風が吹き、雨が降れば、桜の花に影響があるのではと、心配になります。

番外編 ‐ 妻逝きぬ

1. 介 護

春風やかつてわが家は戦場だった

生きるには辛いことあり辛夷咲く

わが家では、難病の妻を自宅介護した体験があり、介護の大変さはよく理解できます。私が希望しても、自宅介護はもう無理と子供から言われ、私もこれに同意しました。

2. 春の雨

余命問ふしづかに降るや春の雨

白もくれん今日の嘘を責めてをり

ドクターから「ご主人、ちょっと残って」と言われ、妻の病状の説明を受けました。「先生と何を話していたの?」と聞かれ、でも本当の事はいえませんでした。白木蓮は、その嘘を責めているようでした。

3. 妻逝きぬ

山茶花の一輪早く咲き散りぬ

妻逝きてセントポリアの花しづか

山茶花は、多くの花を付けますが、花の散る時期は少しずつ異なります。でも、花が必ず散ることに違いはありません。われわれ人間も、また然りといえます。

4. スイトピー

ふにやふにゃの心支えるスイトピー

紫陽花の咲く道をゆく墓参かな

長期間にわたった妻の介護は、家族に大きな負担を強いました。スイトピーは、何か頼りなさそうに見える花ですが、われわれを慰め、心を支えてくれた優しい花でした。

5. 彼岸花

盂蘭盆会また一歩妻に近づく

あの世から帰る人なし彼岸花

妻の死後、一年間は法事などが続き、あっという間に過ぎ去りました。妻の母親と父親は、すでに亡くなっており、三人は天国でゆっくりと話をしたことと思います。

五 月

1. 夜の駅

夜の駅あかあお紫色花ばたけ

恋の路途中途切れる春の夢

夜の駅は、信号や駅舎の多くの灯に溢れ、まるでお花畑のように見えます。その色彩は、ずっと昔の子どもの頃に見た風景への郷愁に繋がっているように思えます。

2. 花の乱

蝶が舞い私も舞ふて花の乱

幼児やコトリと眠り風薫る

春たけなわの頃、草木は芽吹き、蝶が舞い、花見の人たちの気分も高揚します。昔の花見は、食べて唄って、踊り出す人も出て、賑やかな花の大乱になりました。

3. さくら散る

北国の花散ると聞き目を閉じる

わが命あと幾度のさくら哉

テレビのニュースで、北国の桜が散ったことを知りました。今年の桜は、これで終わりです。私の人生で、あと何回桜を見られるかを考えると、心静かな気持ちになります。

4. 田 植

あぜ道に茶碗並べた田植かな

細き苗秋の豊穣祈りけり

母の実家が農家で、田植は家族総出の一大行事でした。幼い私は、田植する人に苗束を投げ入れる役でした。畦道に、昼食のお鉢と茶碗が用意され、遠足に行った気分でした。

5. 福 猫

福猫といわれ家猫毛繕い

春爛漫猫も草木もいのち萌え

知人が、わが家の猫を見て、「この猫、福猫相ですね」と、褒めました。これを聞いた家猫は、窓際に行って毛繕いを始めました。ちなみに、わが家の猫は雌です。

六 月

1. 紫陽花

紫陽花の彩振りまくや路地の裏

紫陽花や頭傾げてなに思ふ

紫陽花の色鮮やかな大輪が、路地裏で咲いています。人通りの多い場所なら、もっと多くの人から褒められるのにと思いますが、これは人間の身勝手な考えでしょう。

2. 袋田の滝

白龍は巌を伝いて泳ぎをり

滝姿われの煩悩小さい小さい

袋田の滝(茨城)は、華厳の滝(栃木)那智の滝(和歌山)と共に、日本三大名滝の一つです。袋田の滝は、山間の川上から白龍が巌を伝って泳ぎ下り、轟音とともに滝壺に落ち込む豪快な滝姿でした。

3. 華厳の滝

滝川や蝶舞ふごとく落にけり

貴婦人の立姿なり華厳滝

袋田の滝を見た一週間後に、日光の華厳の滝を見に行きました。豪快な袋田の滝を見た直後だったからでしょうか、華厳の滝は何とも優美で、貴婦人の立姿のように見えました。

4. 娘のなみだ

平潟の娘のなみだ川流る

おみなえし

江戸川の風に吹かれる女郎花

江戸時代、水戸街道宿場街の松戸は江戸川を利用した鮮魚の集積地としても栄え、平潟遊郭もあって賑わいました。戦後、遊郭は廃止され、その建物の一つは大学学生寮に変わり、そこで生活した友人の話では、地下には仕置き場があったそうです。

5. 赤い薔薇

君逝きぬ天に持ちゆけ赤い薔薇

美しき天女に会わば薔薇捧げよ

元同僚が亡くなりました。肺がんでした。煙草も吸わない俺が、どうして肺がんなのだと言われた時、返す言葉がありませんでした。人生の終わりは、予期できず、また突然来ることを思い知らされました。

サイトメニュー

・ホーム

・過去の句集

・お知らせ

・ご連絡

投稿者 中嶋 徳三