令和 六 年 七 月

1. 雲

ふんわりと又ふんわりと夏の雲

雲走るその行き先を吾知らず

いつもは、のんびりと暇そうに浮かぶ雲が、近づいた台風のせいか、足早に走り去っていきます。そんなに急いでどこに行くのか、その行き先を知りません。

2. 冷 酒

冷酒や五臓六腑を流れゆく

さけ

受け皿に残りし神水の愛おしく

中学校でクラブ活動を終えて帰宅途中の夕方、酒屋の店先でコップ酒を立ち飲みする大人を見て不思議に思ったものです。今は、その大人の気持ちよく分かります。

3. 鬼 灯

ほおずきの朱実鮮やか夢の中

幼児の寝息に合わせ団扇かな

鬼灯の実を口に含み、その種を柔らかくして取り除き、皮だけにして上手に音を鳴らす女の子がいました。夏になると、鬼灯の鮮やかな赤い実を思い出します。

4. あやめ咲く

あけみとはわが従妹の名あやめ咲く

螢舞いひと二度死ぬを合点せり

あけみは、七十年前に幼くして死んだ従妹。村外れの焼場へリアカーに乗せ野辺送りをし一緒に遊んだ彼女を焼場の窯で焼いてしまう、私には驚愕的な事件でした。現在、実際のあけみを知る者は私を含めて三人。三人が死ねば、あけみは二度目の死を迎えます。

5. 西 瓜

床の間にズドーンと坐る西瓜かな

クーポンで嫌でありんす人釣りは

どこの店で買い物しても、クーポン、ポイント。カードは、すぐに作れるといいます。これ以上のカードの管理は、認知症一歩手前の私には無理とお断りします。

八 月

1. 百日紅

送り火の灯吹き消せば百日紅

行き倒れ頭をよぎる炎暑かな

お盆の送り火を家の角の道端で行い、線香を供え提灯の灯を吹き消しました。それまで気づかなかった百日紅(さるすべり)の鮮やかな花が眼に飛び込んできました。

2. 盆踊り

新しい下駄に墨付け盆踊り

夜店前ふかく思案の子が居りぬ

夜に新しい下駄を履くと慣れずにつまずかないよう下駄の裏に筆で墨を付けお呪いとします。素敵な慣習でした。なぜ知っているか?私が履物屋の息子だからです。

3. 盆の内

蚊に好かれ盆の内ぞえあちらゆけ

揚羽蝶悩みあるごとゆき来たり

お釈迦様の教えに、生き物を殺してはならない不殺生戒があります。お盆の時期、私は蚊であってもこの戒を守ります。他に不飲酒戒もあります。でも、この戒は守れません。無理です。

4. 氷 雨

氷雨降る夏の季語とは知らなんだ

蛙鳴くきみも政治に不満かね

日野美歌が唄う「氷雨」は私の持ち歌です。裏ぶれた酒場の片隅で40過ぎの少し陰のある女性が片膝ついて燗酒を飲んでいます。外は暗く寒く、雨に雪が混じり始めました。エ~違うの、氷雨は夏の季語、知らなかった~。

5. 臍出し

へそ出しの熟女闊歩し道譲る

見苦しやパンツ浮き出るパンテイライン

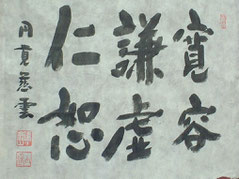

夏の時節、薄着で肌の露出度が高まり街中で思わぬ光景に出会います。鎌倉のえらい坊さんから、寛容、謙虚かつ情け深く思いやりのある仁恕を持つようアドバイスされていますが、私には難し過ぎます。

九 月

1. 夜汽車

郷愁を引きずり走る夜汽車の灯

曼珠沙華阿弥陀如来の露払い

夕暮れ時、汽車が窓に灯りを点して走って行きます。その灯りは、昔の思い出を引きずるように走っていました。秋の夕暮れは、昔のことが何かと思い出されます。

2. 初 島

初島や椀の中の餅に似て

空と海境かさなる薄暮かな

熱海に素敵な美術館があり見学しました。高台の美術館の庭から、初島がお餅のような形をして見えました。海と初島は、その境が重なるように暮れていきます。

3. 干し柿

信濃路や干し柿秋を演出し

ガラス戸の影ゆれ動く秋の風

爽やかな青空の下、人気のない縁側に干し柿が連珠のように吊るされ、秋の季節を演出しているかのようでした。柿の実は、秋の季節にとてもよく似合います。

4. 秋愁う

二度買いの本を前にし秋愁う

腹入らぬ美脚パンツを何としよ

5. 祝い酒

年寄りと念押しされる祝い酒

投銭で敬老祝いやめてくれ

私は、上野の芸大に明治時代から伝わる伝統芸能、秘伝の舞の継承者です。この秘伝の舞を仕事仲間の宴席で披露したら、拍手喝采称賛の嵐、ひっくり返って喜ぶ者もいました。秘伝の舞は、はだか踊りです。

十 月

1. 秋来る

娑婆の世や暑さ寒さは彼岸まで

秋来たと知らせて廻る赤蜻蛉

今年の異常な暑さはクーラー嫌いの私には厳しかったです。夜はクーラーをつけてもよく眠れず寝不足が続きました。彼岸の日を境に涼しくなり秋来るを喜びました。

2. 柿の実

秋ならば柿の色こそ好ましく

仰ぎ見る柿の実いつも渋の味

母親の実家に柿の木があり、秋にはたくさんの実をつけました。でも、その柿は渋柿で食べられません。青空の下、柿の実を恨めしく見上げたことを思い出します。

3. わが身姿

枯れ縮むわが身姿の牡丹の葉

小春日にちょっと背伸びの隣り猫

春には艶やかに咲く花に寄り添い、雨には花を守り、花枯れ後は幹を護った牡丹の葉は、いま枯れ縮んでよれよれの姿です。私の人生を振り返っているみたいです。

4. 鳳仙花

眠られぬ夜に花咲く鳳仙花

鳳仙花別れのときに何時も在り

鳳仙花は、いつも身近に咲いている庶民的で親しみのある花です。私の人生の中で鳳仙花が咲いていたシーンが何回もあり、人生を共に歩いてきた花ともいえます。

5. おばんです

「おばんです」大きな月が顔を見せ

風よ吹け落葉を隣家に押し上げよ

落葉の枯れ葉が道路に溜まり掃除をしなければと思っていたら、風が吹き始めました。風よ、もっと強く吹け、枯れ葉を隣家へ吹き上げよ。隣家には内緒の話です。

十 一 月

1. 秋の街

いつの間に燈の点りたる秋の街

どんぐりの顔いろいろに笊のなか

午後の散歩で、少しの時間ベンチに座り本を読み音楽を聴いていたら周りがうす暗くなり始めました。秋の日はとても短く、特に夕暮れ時はつる瓶落しです。

2. あぜ道

稲苅りたあぜ道つづく懐かしさ

萩の花小径に出しゃばり通せんぼ

母親の実家が農家であり、小さな子供の頃から農家の生活を身近に見て育ちました。稲刈りが終わった田んぼとそこに続くあぜ道は、わたしの原風景の一つです。

3. 夜街灯

静寂を絵にした如く夜街灯

虫の音に籠る想いを誰が知る

夜遅くに帰宅した時、道路脇の街灯が冴えた光を放っていました。暗闇の静寂の中で、街灯の光はひとの生き方を考える哲学者のような高貴なすがたに映りました。

4. 秋の月

秋の月頬の辺りが痩せたかや

月冴えて鈴懸の葉が狂い舞ふ

街路地の鈴懸の落葉が風に舞うようになると、晩秋の寒さが到来します。そして落葉の舞うのを見ると急に焼き芋が食べたくなります。条件反射のようなものです。

5. 生きている

生きているそうだ生きてる燗の酒

あまた

煩悩がまだまだ数多串焼きに

お尻の潤い保持の乳酸菌乳液の広告、ついにお尻にまできたか。その内写真付きで綺麗な叔母さんが使用前と後のお尻に手をあてにっこり。アーイヤだイヤだ。スミマセン、尻でなく肌の間違いでした。漢字が似てるでしょう、跳ねてるところが・・。

十 二 月

1. 木守柿

木守柿雪の白さに色を付け

初雪やそろりそうろり坂の道

柿の木を鳥害から守るために残された柿の実は、雪の白さに鮮やかな色を添えています。木に残された木守柿は、仲間の柿が皆いなくなって寂しいと思います。

2. 年の瀬

年の瀬やひと流れゆくわれもまた

着膨れて腹の出っ張り納まりぬ

師走は、一年の納めと新年の準備で心せわしない時節です。歳末の買物客の人ごみは、河が流れていくように見え私もその流れの中の泡沫になって流されていきます。

3. 湯豆腐

湯豆腐は身を震わせて白という

熱燗やむかし沸し湯いまはチン

湯豆腐は、わたしは悪いことをしていません潔白ですと、鍋の中で身を震わせて弁明しています。冬の寒い時節、燗酒と相性がよく酒飲みには欠かせない鍋料理です。

4. 閻魔さま

句づくりは嘘許します閻魔さま

冬枯れの日はま近なり木の葉髪

私は死に閻魔大王の裁判を受けてます。(大王)句づくりで雀を大鷲といったな。(私)その程度の嘘は俳句では許します。大王様、さっき柱の陰でウイスキーを飲んでましたね。(大王)見られたか、最近死びとが多くて過労でな。(私)誰にも言いませんから私の俳句の嘘とチャラにしませんか。こうして無事に天上界に行き綺麗な天女のお姉さんの膝枕でワインをちびりちびり、メデタシ、メデタシ。

5. 狸

化粧して狸が化ける車内かな

クリスマス

聖誕祭あと三六四日ツリー灯す

「さやか(妹)お姫様ごっこしようよ」「やだ、いつも姉ちゃんばっかりがお姫様なんだもん」「それじゃ、王子様にするから」・・・「王子、ごみを捨ててきてください」。私の俳句の目標は、この新聞掲載された「こどもの詩」。最後のどんでん返しと、にやりと笑わせる詩。いいですね。

サイトメニュー

・ホーム

・過去の句集

・お知らせ

・ご連絡

投稿者 中嶋 徳三